「HIVは治るのだろうか」「この先、どうなってしまうのだろう」 HIVへの感染、あるいはその可能性に直面したとき、誰もが強い不安と恐怖を感じます。その問いに対する答えを探して、この記事にたどり着いたのかもしれません。

この記事では、あなたのその不安に寄り添い、「hiv 治るまで」という疑問に対して、現在の医療でできること、そして未来の展望を、正確な情報に基づいて分かりやすく解説します。

「HIVは治る」は本当?現在の治療でできること

HIV治療の進歩は目覚ましく、そのあり方は過去数十年間で大きく変わりました。

まず、最も知りたいであろう「治るのか?」という問いに、お答えします。

結論:完治はしないが、コントロールできる病気へ

現在の医療では、HIVを体内から完全に排除する「完治」は難しい状況です。しかし、これは決して絶望を意味するものではありません。適切な治療を継続することで、体内のHIVの増殖を抑え込み、免疫機能を正常に近い状態に維持することが可能です。

つまり、HIVは「死の病」ではなく、高血圧や糖尿病のように、生涯にわたって上手に付き合っていく「コントロール可能な慢性疾患」へと変わったのです。

治療のゴールは「U=U」の状態を目指すこと

HIV治療の大きな目標の一つに、「U=U(Undetectable = Untransmittable)」と呼ばれる状態を達成し、維持することがあります。これは、「ウイルス量が検出限界値未満の状態が続けば、性行為によって他の人に感染させるリスクはゼロになる」という科学的なコンセンサスです。

治療によってウイルスを抑え込むことで、自分自身の健康を守るだけでなく、大切なパートナーへの感染リスクもなくなるのです。これは、治療の大きな希望と言えるでしょう。

「死の病」から「慢性疾患」へと変わったHIV治療

1990年代半ばに強力な抗HIV療法が登場して以来、HIV陽性者の生命予後は劇的に改善しました。

治療を早期に開始し、きちんと継続すれば、HIVに感染していない人とほとんど変わらない寿命を期待できるまでになっています。かつての「死に至る病」というイメージは、もはや過去のものなのです。

「HIV」と「エイズ」の違いについて

「HIV」と「エイズ」はしばしば同じ意味で使われがちですが、実際には異なります。

**HIV(ヒト免疫不全ウイルス)**はウイルスの名前であり、このウイルスに感染した状態を指します。

一方、**エイズ(後天性免疫不全症候群)**は、HIVが体内で増殖し続けた結果、免疫力が極端に低下し、特定の感染症や腫瘍などを発症した状態をいいます。

つまり、「HIV」に感染しても、すぐに「エイズ」を発症するわけではなく、適切な治療を受けることで「エイズ」の発症を防ぐことができます。

この違いを正しく理解することが、今後の治療や生活を考えるうえでとても大切です。

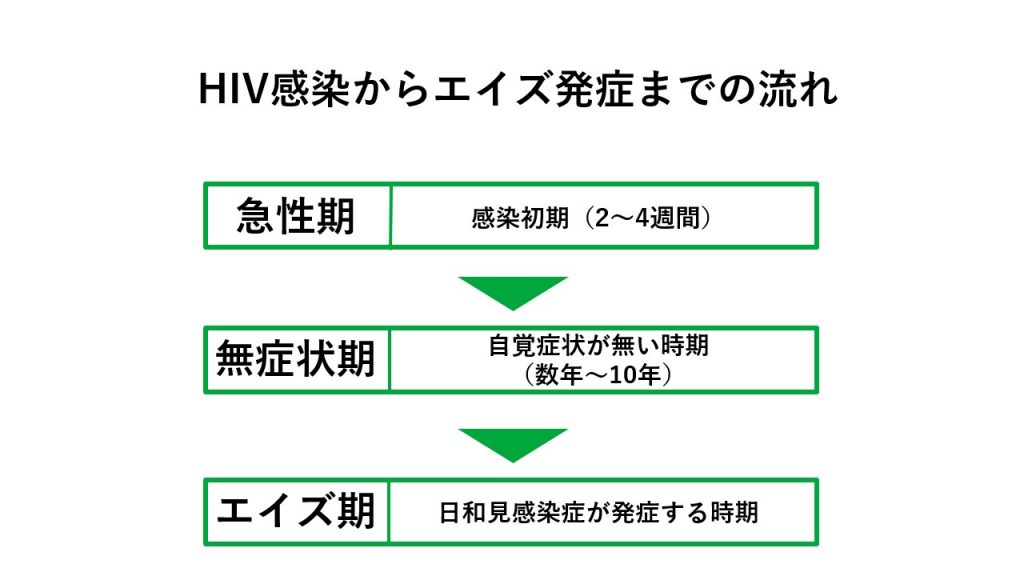

HIV感染からエイズ発症までの流れ

HIVに感染してから、どのような経過をたどるのでしょうか。

無治療の場合の一般的な経過を知ることで、早期発見と治療の重要性が見えてきます。

急性期:感染初期にあらわれる症状

HIVに感染してから2〜4週間ほどの間に、インフルエンザに似た症状が出ることがあります。これは「急性期」と呼ばれ、発熱、のどの痛み、だるさ、頭痛、筋肉痛、皮疹などが主な症状です。

ただし、これらの症状は必ず出るわけではなく、自覚症状が全くない人も少なくありません。症状は数週間で自然に治まるため、風邪などと見過ごされがちです。

無症候期:自覚症状がない期間

急性期の症状が治まると、数年から10年以上にもわたる「無症候期」に入ります。この期間は、自覚症状が全くないため、自分がHIVに感染していることに気づかないことがほとんどです。

しかし、症状がない間も体内ではHIVが増殖を続けており、免疫システムを担う「CD4陽性リンパ球」を少しずつ破壊していきます。

エイズ期:免疫力が低下し日和見感染症を発症

適切な治療を受けずにいると、免疫力の低下がさらに進み、健康な人なら問題にならないような弱い病原体にも感染しやすくなります。

このように、免疫力の低下によって発症するさまざまな感染症を「日和見(ひよりみ)感染症」と呼びます。

厚生労働省が定める23の指標疾患のいずれかを発症した時点で、「エイズ(後天性免疫不全症候群)」と診断されます。検査を受けて早期に感染を知り、治療を始めることができれば、エイズの発症を防ぐことが可能です。

HIVの最新治療法とは?具体的な方法と期間

HIV治療は日々進歩しています。

ここでは、現在の標準的な治療法や期間について解説します。

抗HIV療法(ART)が治療の基本

HIV治療の基本は、複数の抗HIV薬を組み合わせて内服する「抗HIV療法(ART: Antiretroviral Therapy)」です。

ウイルスは薬に対して耐性を獲得しやすいため、作用の異なる薬を3種類(または2種類)組み合わせることで、ウイルスの増殖を強力に、そして持続的に抑え込みます。

1日1回1錠の内服薬が主流

かつては1日に何種類も、何錠もの薬を飲む必要があり、患者さんの負担が大きいものでした。

しかし、薬の開発が進み、現在では複数の有効成分を1錠にまとめた「配合剤」が治療の中心になっています。

これにより、多くの場合は「1日1回1錠」の内服で治療が可能となり、患者さんの負担は劇的に軽減されました。

注射薬という新しい選択肢も登場

さらに最近では、毎日の内服ではなく、1〜2ヶ月に1回の注射で治療を行う選択肢も登場しています。

ウイルス量が十分に抑えられているなど、一定の条件を満たす必要がありますが、毎日の服薬が難しいと感じる方にとって、新たな希望となっています。

治療はいつから始めて、いつまで続ける?

現在の治療ガイドラインでは、HIVへの感染がわかったら、CD4の値などにかかわらず、すべての陽性者に対してできるだけ早く治療を開始することが推奨されています。

早期に治療を始めることで、免疫機能を高く維持でき、合併症のリスクを減らし、他者への感染を防ぐといった多くのメリットがあるからです。

そして、一度治療を始めたら、生涯にわたって継続する必要があります。自己判断で中断すると、ウイルスが再び増殖し、薬が効かなくなる「薬剤耐性」ができてしまう危険性があります。

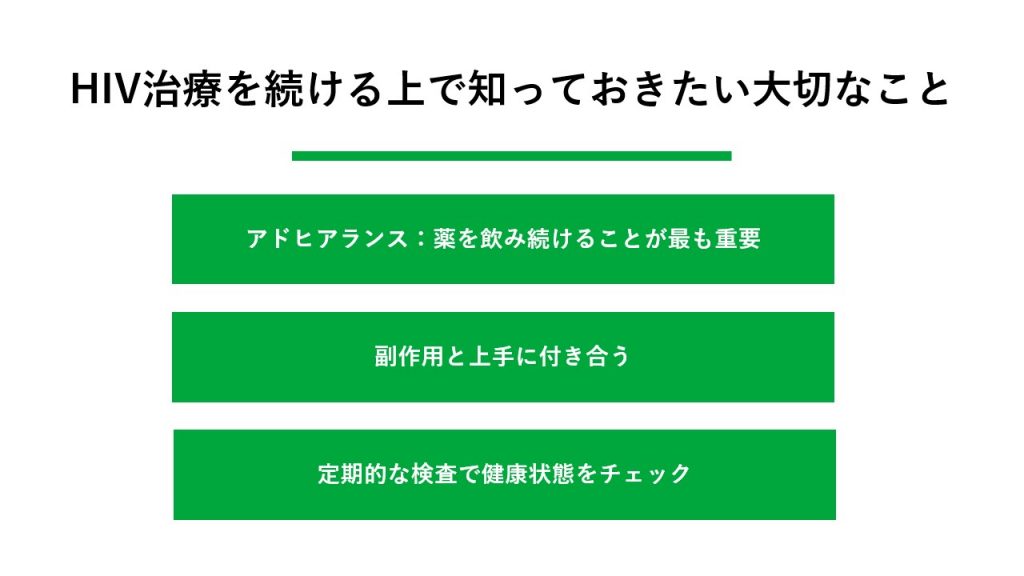

HIV治療を続ける上で知っておきたい大切なこと

治療の効果を最大限に引き出し、健やかな生活を送るためには、いくつか重要なポイントがあります。

アドヒアランス:薬を飲み続けることが最も重要

治療の成功を左右する最も重要な鍵は「アドヒアランス」です。

アドヒアランスとは、患者さん自身が治療の必要性を理解し、積極的に治療に参加し、決められた通りに薬を飲み続けることを指します。

飲み忘れが多くなると、血中の薬の濃度が低下し、ウイルスが再び増殖を始めてしまいます。

その結果、薬が効かなくなる「薬剤耐性ウイルス」が生まれるリスクが高まります。耐性ができると、治療薬の選択肢が限られてしまうため、毎日決まった時間に忘れずに服薬することが非常に重要です。

副作用と上手に付き合う

最近の抗HIV薬は副作用が少なくなっていますが、人によっては吐き気や下痢、頭痛などの症状が出ることがあります。

多くは治療開始後の早い時期に見られ、徐々に体が慣れていくことで軽減していきます。また、長期的な副作用として、骨密度の低下や腎臓・肝臓への影響などが挙げられます。

気になる症状があれば、決して自己判断で服薬を中止せず、必ず主治医や薬剤師に相談してください。症状を和らげる薬を使ったり、副作用の少ない別の薬に変更したりすることで、対処が可能です。

定期的な検査で健康状態をチェック

治療中は、定期的に通院し、血液検査を受ける必要があります。

これにより、治療の効果(ウイルス量が抑えられているか)や免疫力の状態(CD4陽性リンパ球数)、そして薬の副作用が出ていないかなどを確認します。

定期的な検査は、あなたの健康状態を正確に把握し、長期的に安定した生活を送るための道しるべとなります。

HIV治療にかかる医療費の不安を解消しよう

生涯にわたる治療と聞くと、医療費に大きな不安を感じるかもしれません。

しかし、日本には治療を支える公的な制度が整備されています。

公的な医療費助成制度を活用

HIV治療は、高額な医療費がかかるため、公的な助成制度の対象となります。

主に「身体障害者手帳(免疫機能障害)」と「自立支援医療(更生医療)」を申請することで、医療費の自己負担額を大幅に軽減することができます。

所得に応じて上限額が定められており、多くの場合、月々の負担は1万円または2万円程度になります。

身体障害者手帳の申請について

HIVに感染しているだけでは対象になりませんが、CD4の値など一定の基準を満たせば、免疫機能障害として身体障害者手帳の交付を受けることができます。

この手帳を取得することが、さまざまな医療費助成や福祉サービスの入り口となります。

申請にはプライバシーが守られるよう配慮されていますので、まずは主治医に相談してみましょう。

まずは病院のソーシャルワーカーに相談

医療費や生活に関する不安や悩みは、一人で抱え込む必要はありません。

治療を受けている病院には、多くの場合「医療ソーシャルワーカー」が在籍しています。

医療ソーシャルワーカーは、公的制度の利用方法や申請手続き、経済的な問題、仕事や生活上の悩みなど、さまざまな相談に乗ってくれる専門家です。秘密は厳守されますので、安心して相談してください。

よくある質問

ここでは、多くの方が抱く疑問についてお答えします。

治療をすれば他人にうつすことはないですか?

はい、その通りです。

抗HIV療法を継続し、ウイルス量が6ヶ月以上にわたって「検出限界値未満」に抑えられていれば(U=Uの状態)、コンドームを使用しない性行為でも他の人にHIVを感染させるリスクはゼロであることが科学的に証明されています。

薬はどこで手に入るのですか?

抗HIV薬は、医師の処方せんが必要な医療用医薬品であり、市販薬として薬局などで購入することはできません。

HIVの診療は、専門的な知識と経験が必要なため、各都道府県の「エイズ治療拠点病院」などの専門医療機関で受けることが一般的です。

パートナーが感染した場合にできることは何ですか?

パートナーが陽性であった場合、まずはご自身の検査を受けることが重要です。

そして、パートナーが安心して治療に専念できるよう、精神的に支えることが大きな力になります。

また、予防内服(PEP/PrEP)など、感染を防ぐための選択肢について、一緒に医療機関に相談することもできます。正しい知識を共有し、お互いを理解し合うことが大切です。

まとめ:未来への希望を持って、まずは一歩を踏み出しましょう

「hiv 治るまで」という検索の先にあったのは、「完治はしない」という事実かもしれません。

しかし、それと同時に「治療を続ければ、健康な人と変わらない生活を送れる」という大きな希望が見えたのではないでしょうか。

現在のHIV治療は、ウイルスをコントロールし、あなたらしい人生を歩み続けることを可能にします。一番大切なのは、一人で抱え込まず、勇気を出して専門の医療機関に相談することです。

そしてもし、薬や治療について不安があるときは、私たち「とどくすり」もお力になれます。

会員登録(無料)をしていただくと、マイページから薬剤師にいつでも無料でお薬の相談ができます。ひとりで悩まず、信頼できるサポートにぜひ頼ってください。あなたのこれからの日々が、少しでも穏やかで前向きなものになりますように。