アトピー性皮膚炎に悩む多くの方にとって、塗り薬は日々の治療に欠かせない存在です。しかし、「種類が多くてどれを使えばいいかわからない」「副作用が心配」といった不安や疑問を抱えている方も少なくないでしょう。

この記事では、アトピー性皮膚炎の治療で使われる塗り薬の種類や効果、副作用、そして正しい使い方について、専門的な情報を分かりやすく解説します。ご自身の症状と向き合い、適切な治療を進めるための一助となれば幸いです。

アトピー性皮膚炎の治療で使われる塗り薬とは?

アトピー性皮膚炎の塗り薬(外用薬)は、皮膚の炎症を直接抑え、症状の悪化を防ぐことを目的として使用されます。治療の基本となるものであり、患者さん一人ひとりの症状や皮膚の状態に合わせて、様々な種類の薬が処方されます。

治療の中心は「炎症を抑える薬」と「保湿薬」

アトピー性皮膚炎の治療の核となるのは、「炎症を抑える薬」で皮膚の赤みやかゆみといった症状を鎮め、同時に「保湿薬」で皮膚のバリア機能をサポートすることです。

この二つの塗り薬をうまく使いこなすことが、アトピー性皮膚炎をコントロールする上で非常に重要です。

症状に合わせた「塗り薬」

治療の中心となる抗炎症外用薬と保湿薬に加え、症状や部位に応じて以下のような塗り薬が併用されることがあります。

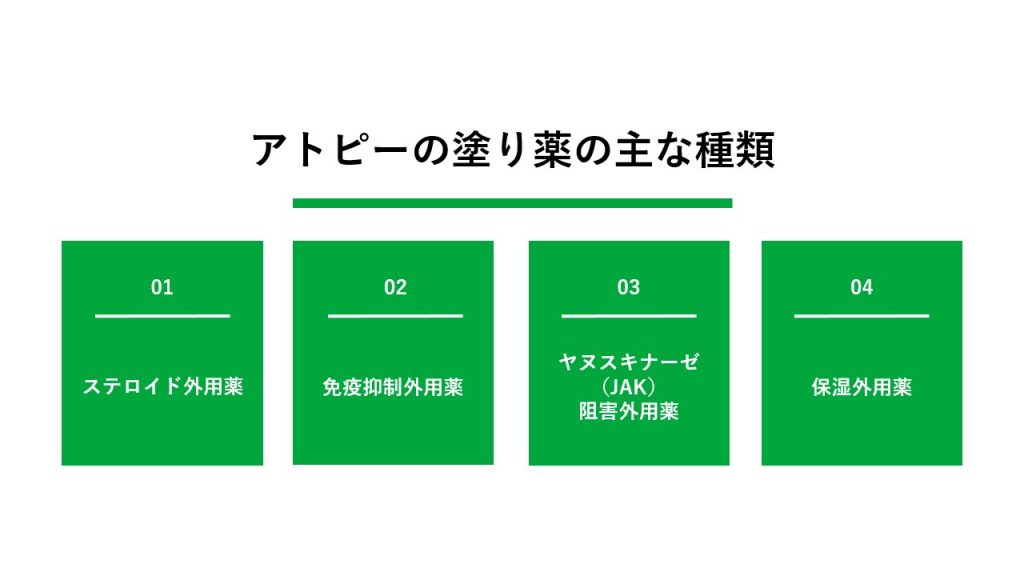

【種類別】アトピーの塗り薬の効果と副作用

アトピー性皮膚炎の治療で中心的に使われる塗り薬には、それぞれ特徴的な効果と注意すべき副作用があります。医師の指示に従い、正しく使用することが重要です。

ステロイド外用薬

ステロイド外用薬は、アトピー性皮膚炎の炎症を抑える効果が非常に高く、治療の基本となる塗り薬です。 体内で作られる副腎皮質ホルモンを基に作られた薬で、炎症を引き起こす物質の産生を抑えることで、赤みや腫れ、かゆみを速やかに鎮めます。

しかし、効果が高い反面、副作用への懸念を持つ方も少なくありません。主な副作用としては、長期間の使用により塗った部分の皮膚が薄くなったり(皮膚萎縮)、毛細血管が広がって赤く見えたりすることがあります。

また、にきびや細菌・真菌(カビ)による感染症のリスクが高まる可能性も指摘されています。 ただし、これらの副作用は、医師の指示通りに適切な強さの薬を適切な期間使用している限り、過度に心配する必要はありません。

参考:アトピー性皮膚炎 Q8 – 皮膚科Q&A(公益社団法人日本皮膚科学会)

免疫抑制外用薬

免疫抑制外用薬は、ステロイドとは異なる仕組みで炎症を抑える塗り薬です。 主に「タクロリムス軟膏」があり、皮膚で起こっている過剰な免疫反応を抑えることで、赤みやかゆみを改善します。

特に、皮膚が薄くステロイドの副作用が出やすい顔や首の湿疹治療に適しています。 ステロイド外用薬でみられる皮膚が薄くなるなどの副作用がないため、長期間にわたって安全に使用できるのが特徴です。

一方で、塗り始めの数日間、ほてり感やヒリヒリとした刺激感、かゆみを感じることがあります。

ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害外用薬

ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害外用薬は、比較的新しいタイプのアトピー性皮膚炎治療薬です。 炎症やかゆみを引き起こす「サイトカイン」という物質の情報を細胞内に伝える「JAK(ヤヌスキナーゼ)」という酵素の働きを阻害することで、症状を和らげます。

ステロイドや免疫抑制外用薬とは異なる作用機序を持つため、これまでの治療で十分な効果が得られなかった場合の新たな選択肢となります。 副作用としては、塗った部分にニキビのようなものができる毛包炎や、ヘルペスなどの皮膚感染症が報告されていますが、重篤なものは少ないとされています。

参考:アトピー性皮膚炎におけるヤヌスキナーゼ(JAK) 阻害内服薬の使用ガイダンス.pdf

保湿外用薬

保湿外用薬は、アトピー性皮膚炎の治療において、炎症を抑える薬と同じくらい重要な役割を担います。 アトピー性皮膚炎の患者さんの皮膚は、バリア機能が低下して乾燥しやすい状態にあります。

保湿外用薬を塗ることで、皮膚に水分を補給し、水分の蒸発を防いでバリア機能をサポートします。これにより、外部からの刺激やアレルゲンの侵入を防ぎ、かゆみの発生や炎症の再燃を予防する効果が期待できます。

ヘパリン類似物質、尿素、ワセリンなど様々な種類があり、季節や肌の状態に合わせて使い分けることが大切です。

ステロイド外用薬の「強さ」のランクを解説

ステロイド外用薬は、その効果の強さによって5つのランクに分けられています。 症状の重さや塗る体の部位、年齢などに応じて、医師が適切なランクの薬を選択します。

副作用のリスクを抑えながら効果的に治療を進めるためには、この「強さ」のランクを正しく理解し、使い分けることが非常に重要です。

5段階の強さのランクと主な薬剤

ステロイド外用薬は、最も作用の強い「Strongest(最強)」から、最も作用の弱い「Weak(弱い)」までの5段階に分類されます。

部位や年齢で強さを使い分ける理由

ステロイド外用薬の強さを使い分けるのは、体の部位によって皮膚の厚さが異なり、薬の吸収率が大きく違うためです。

また、子どもや高齢者は皮膚が薄くデリケートなため、成人に比べて弱いランクの薬が選択されるのが一般的です。

このように、症状、部位、年齢を総合的に判断し、最適な強さの薬を選ぶことが、安全で効果的な治療につながります。

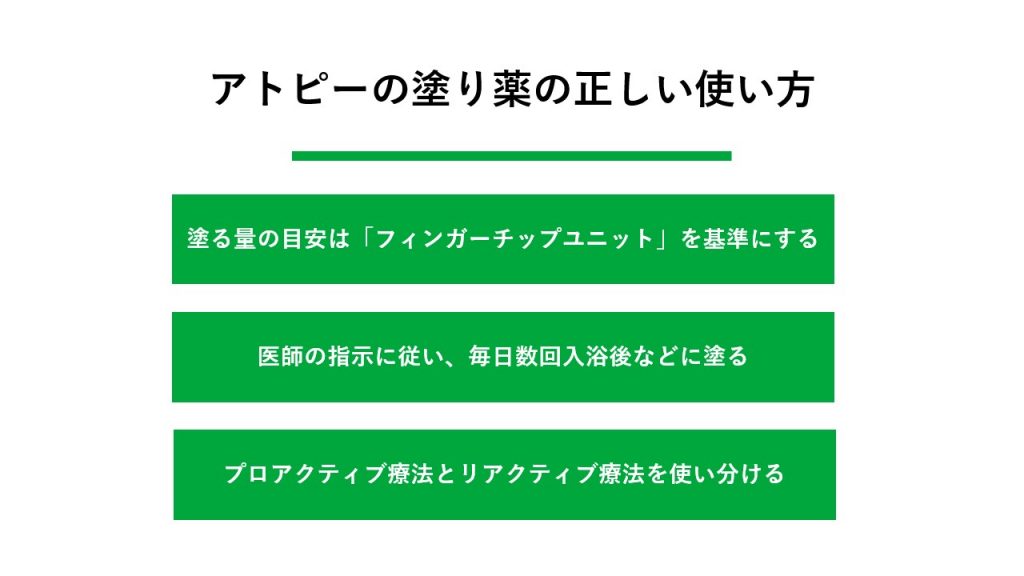

アトピーの塗り薬の正しい使い方

アトピー性皮膚炎の塗り薬は、効果を最大限に引き出し、副作用を最小限に抑えるために、正しい使い方を実践することが不可欠です。塗る量やタイミング、治療方針について理解を深めましょう。

塗る量の目安は「フィンガーチップユニット」

塗り薬の適切な量を示す単位として、「フィンガーチップユニット(FTU)」が国際的に用いられています。これは、チューブの口径が5mmの軟膏やクリームを、大人の人差し指の先端から第一関節まで出した量(約0.5g)を「1FTU」とする考え方です。

この1FTUの量で、大人の手のひら2枚分の面積に塗るのが適量とされています。塗る量が少なすぎると十分な効果が得られず、治療が長引く原因になることがあります。逆に多すぎても効果が高まるわけではなく、副作用のリスクを高める可能性があります。

ティッシュペーパーが軽く付く程度、あるいは皮膚がテカるくらいが適量の目安です。

※上記は成人の目安です。

【参考】皮膚科領域の薬の使い方 Q3 – 皮膚科Q&A(公益社団法人日本皮膚科学会)

塗るタイミングと回数

塗り薬を塗る回数は、医師や薬剤師の指示に従うことが基本です。一般的に、ステロイド外用薬などの抗炎症薬は1日1~2回、保湿薬は1日に数回塗ることが推奨されます。特に効果的なタイミングは、皮膚が清潔で潤っている入浴後です。

入浴後5分以内に塗ることで、薬の浸透が高まり、水分の蒸発を防ぐことができます。1日に2回塗る場合は、「朝と入浴後」のように、生活リズムに合わせて時間を決めておくと塗り忘れを防ぎやすくなります。

【参考】アトピー性皮膚炎 Q9 – 皮膚科Q&A(公益社団法人日本皮膚科学会)

プロアクティブ療法とリアクティブ療法

アトピー性皮膚炎の外用療法には、大きく分けて2つの考え方があります。

どちらの治療法が適しているかは症状によって異なるため、医師と相談しながら治療方針を決めていくことが大切です。

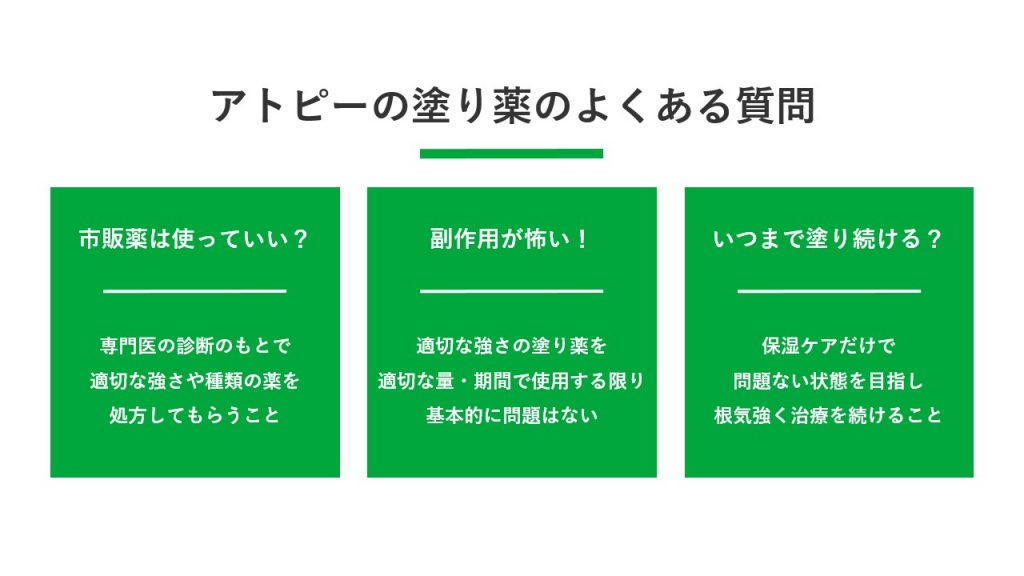

アトピーの塗り薬に関するよくある質問

アトピー性皮膚炎の塗り薬治療を進める上で、多くの方が抱く疑問や不安にお答えします。

参考:アトピー性皮膚炎診療ガイドライン2024.pdf

市販薬は使ってもいいですか?

アトピー性皮膚炎の症状に使える市販薬もありますが、使用には注意が必要です。 市販のステロイド外用薬は、処方薬に比べて弱いランクのものが中心です。 そのため、ごく軽度の湿疹や、以前に医師から処方された薬と同じ成分の薬を短期的に使用する、といった場合に限られるでしょう。

症状が広範囲に及ぶ場合や、じゅくじゅくしている場合、市販薬を5~6日使用しても改善しない場合は、自己判断を続けずに必ず皮膚科を受診してください。 アトピー性皮膚炎は長期的な管理が必要な病気であり、専門医の診断のもとで適切な強さや種類の薬を処方してもらうことが治療の基本です。

副作用が怖いのですが、大丈夫ですか?

「ステロイド」と聞くと、強い副作用を心配される方が多くいらっしゃいます。 しかし、医師の指導のもとで適切な強さの塗り薬を、適切な量・期間で使用する限り、重篤な全身性の副作用が起こることはほとんどありません。塗り薬による副作用の多くは、塗った場所に限定される局所的なものです。

例えば、長期間の使用で皮膚が薄くなったり、毛細血管が拡張したりすることがありますが、これらは薬の使用を中止・変更することで改善されることがほとんどです。むしろ、副作用を恐れて薬の使用量を減らしたり、途中でやめてしまったりすると、炎症が十分に抑えきれずに症状が悪化し、かえって治療が長引く原因となります。

不安な点があれば、遠慮なく医師や薬剤師に相談しましょう。

いつまで塗り続ければいいですか?

アトピー性皮膚炎は、良くなったり悪くなったりを繰り返す慢性的な病気です。そのため、「いつまで」という明確な終わりがあるわけではなく、症状をコントロールし、良い状態を長く維持することが治療の目標となります。

見た目には綺麗になっても、皮膚の下にはまだ炎症がくすぶっていることがあります。自己判断で薬を中断すると、すぐに再発してしまうことも少なくありません。

症状が改善してきたら、医師の指示に従って薬のランクを下げたり、塗る回数を減らしたりしていきます(プロアクティブ療法など)。最終的には保湿ケアだけで症状が出ない状態を目指しますが、そこに至るまでは根気強く治療を続けることが大切です。

まとめ

アトピー性皮膚炎の治療において、塗り薬は症状をコントロールするための最も重要な手段の一つです。治療の中心となるのは、炎症を抑える「ステロイド外用薬」や「免疫抑制外用薬」と、皮膚のバリア機能を補う「保湿薬」です。

ステロイド外用薬には5段階の強さのランクがあり、症状や部位、年齢に応じて適切に使い分けることが、効果を高め副作用を抑える鍵となります。また、塗る量やタイミング、回数を守り、「フィンガーチップユニット」を目安に十分な量を塗ることが大切です。

症状が良くなった後も自己判断で中断せず、医師と相談しながら「プロアクティブ療法」などで良い状態を維持していくことが、再発を防ぎ、快適な毎日を送るために重要です。塗り薬について不安や疑問がある場合は、一人で悩まず、かかりつけの医師や薬剤師に相談しましょう。

アトピー性皮膚炎の治療薬であるデュピクセント利用患者さま向けの特設サイトでは、デュピクセントを含んだお薬のこと・サービスについていつでもご相談いただけます。ひとりで抱え込まずにお気軽にご質問・ご相談ください。