「便利そうだからオンライン診療を受けてみたいけど、診察のあと、薬はどうやって受け取るのだろう?」「処方箋のことがよくわからなくて不安…」と感じていませんか。

オンライン診療は、自宅にいながら診察を受けられる便利なサービスですが、特に初めて利用する際は、処方箋の扱いや薬の受け取り方に戸惑うかもしれません。

この記事では、オンライン診療における処方箋の基本的な知識から、薬を受け取るための具体的な手順、そして知っておくべき注意点まで、分かりやすく解説します。

最後まで読めば、オンライン診療に関する不安が解消され、安心してサービスを利用できるようになるでしょう。

オンライン診療とは?まずは基本を知ろう

オンライン診療について、まずは基本的な概要と対面診療との違いを理解しておきましょう。

自宅や好きな場所で診察を受けられる医療

オンライン診療とは、スマートフォンやパソコンなどの情報通信機器を用いて、インターネット経由で医師の診察を受けることができる医療サービスです。

ビデオ通話などを利用して、医師と顔を合わせながら、自宅や職場など、自分の都合の良い場所で診察を受けられるのが最大の特徴です。

病院へ行く時間がない方や、体調が悪く外出が難しい方、感染症のリスクを避けたい方などにとって、非常に便利な選択肢となっています。

対面診療との違いは?

対面診療とオンライン診療の最も大きな違いは、医師による触診や聴診などの身体的な診察が行えない点です。

そのため、オンライン診療で対応できる症状や疾患には限りがあります。しかし、多くのケースでは画面越しの問診や視診で十分に診断が可能と医師が判断する場合も多いです 。また、薬の受け取り方にも違いがあります。

対面診療では診察後に薬局へ処方箋を持って行きますが、オンライン診療では処方箋のデータが医療機関から薬局へ直接送られるのが一般的です。

オンライン診療での処方箋の取り扱われ方

オンライン診療では、処方箋はどのように扱われるのでしょうか。

患者の手元に紙の処方箋が渡されないことが一般的なため、その流れを理解しておくことが重要です。

医療機関から薬局へ処方箋情報が送られる

オンライン診療で薬が処方される場合、医師は処方箋を作成し、その情報を患者が希望する薬局に直接送付します。

送付方法は、主にファックスやメール、または「電子処方箋」というシステムが利用されます。 これにより、患者は処方箋を自分で薬局に持ち込む手間なく、薬を受け取る準備を進めてもらうことができます。

処方箋の原本は患者の手には渡らない

オンライン診療では、患者が処方箋の原本を直接受け取らないことが一般的です。処方箋の原本は、診察した医療機関から、薬を受け取る薬局へ後日郵送されます。

薬局は、先んじてファックスなどで受け取った処方箋情報と、後から届く原本を照合し、適切に保管します。 この仕組みにより、処方箋の不正利用を防ぎ、安全な医療提供体制が維持されています。

電子処方箋の仕組みとは?

電子処方箋とは、これまで紙で発行されていた処方箋を電子化したものです。医療機関と薬局が「電子処方箋管理サービス」というシステムを介して処方箋情報を共有します。

これにより、ファックスや郵送といった手間が不要になり、より迅速かつ安全に情報を連携できます。また、患者自身も過去の薬剤情報を正確に医師や薬剤師に共有できるため、重複投薬や飲み合わせのリスクを減らすことにも繋がります。

【関連記事】

電子処方せんの仕組みを理解しよう。紙の処方箋との違いとは!? | とどくすり通信 | とどくすり – 処方箋薬、宅配・配達の薬局サービス | おかぴファーマシーシステム

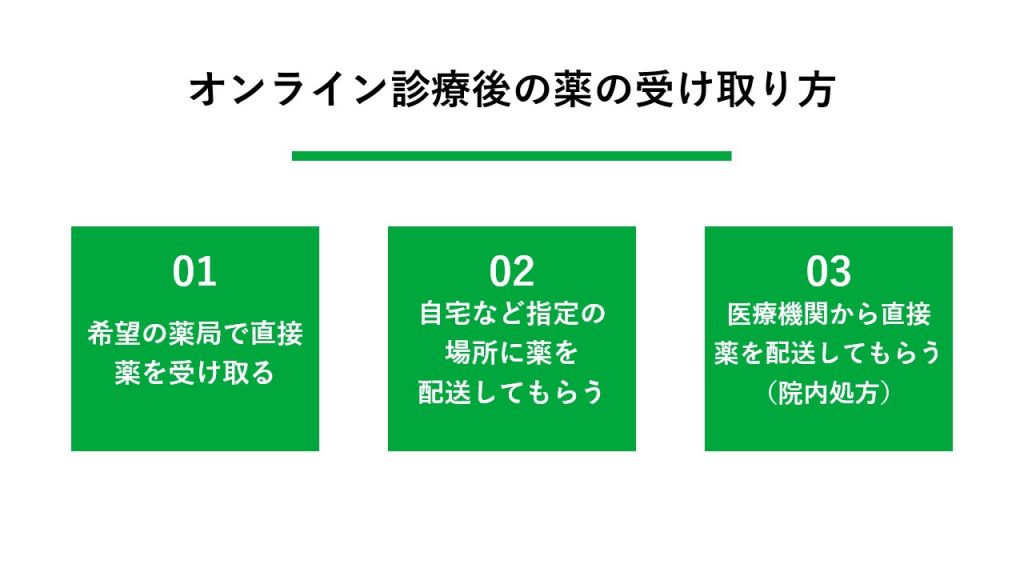

オンライン診療後の薬の受け取り方は3つ

オンライン診療を受けた後、処方された薬を受け取る方法は、主に3つの選択肢があります。

自身の都合に合わせて最適な方法を選びましょう。

方法1:希望の薬局で直接薬を受け取る

1つ目は、自身で指定した薬局の窓口へ行き、直接薬を受け取る方法です。 普段から利用している「かかりつけ薬局」などを指定すれば、担当の薬剤師から対面で服薬指導を受けられる安心感があります。

診察後に医療機関から薬局へ処方箋情報が送付されるため、薬の準備ができたタイミングで薬局を訪れるだけです。仕事帰りや買い物のついでに立ち寄りたい場合に便利な方法です。

方法2:自宅など指定の場所に薬を配送してもらう

2つ目は、薬局から自宅や職場など、指定した住所に薬を配送してもらう方法です。 体調が悪く外出できない場合や、薬局が遠方にある場合に非常に便利です。

オンライン診療後、薬局の薬剤師によるオンラインでの服薬指導(電話やビデオ通話など)を受ければ、薬を発送してもらえます。ただし、薬代や調剤料のほかに、配送料が別途かかる点には注意が必要です。

方法3:医療機関から直接薬を配送してもらう(院内処方)

3つ目は、診察を受けた医療機関から直接薬を送ってもらう方法です。

これは「院内処方」と呼ばれ、対応している医療機関は限られますが、薬局を介さないため移動や手続きの手間が最も少ない方法と言えます。 診察から薬の受け取りまでが一つの医療機関で完結するため、非常にスムーズです。

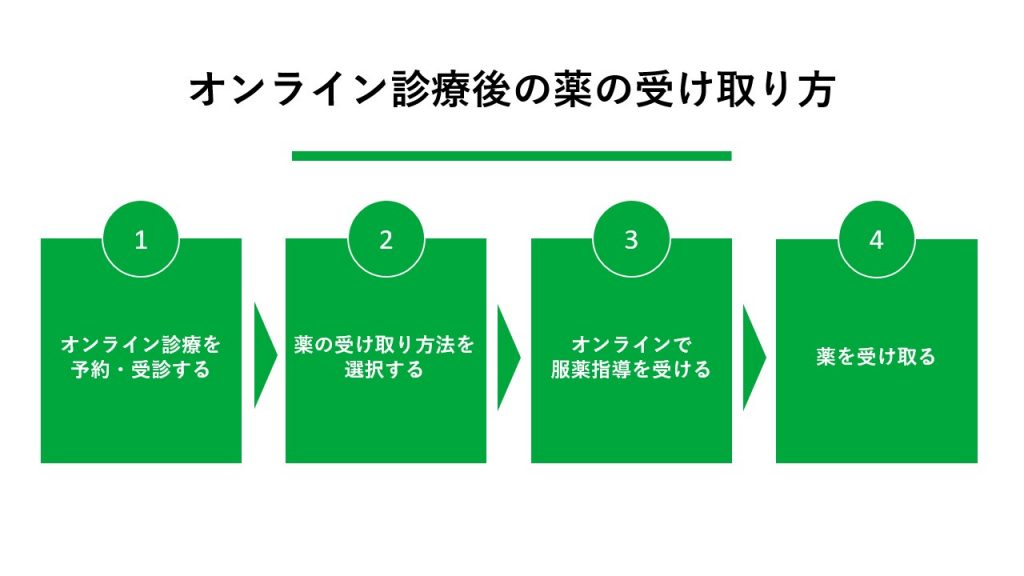

オンライン診療から薬を受け取るまでの具体的な流れ

ここでは、実際にオンライン診療を予約してから薬を受け取るまでの具体的なステップを解説します。

手順1:オンライン診療を予約・受診する

まずは、オンライン診療に対応している医療機関のウェブサイトや専用アプリから、診察の予約をします。予約日時になったら、指定された方法(ビデオ通話など)で医師の診察を受けます。

その際、保険証や医療証などを画面に提示するよう求められることがありますので、手元に準備しておきましょう。

手順2:薬の受け取り方法を選択する

診察の結果、薬が処方されることになった場合、医師やスタッフから薬の受け取り方法について希望を聞かれます。

「薬局で直接受け取る」「自宅に配送してもらう」など、前述した3つの方法の中から自分の都合に合ったものを選択し、伝えます。

手順3:オンラインで服薬指導を受ける

薬を受け取る前には、薬剤師による服薬指導を受ける必要があります。

薬局で直接受け取る場合はその場で行われますが、配送を希望する場合は、電話やビデオ通話を利用した「オンライン服薬指導」が行われます。薬の効果や副作用、正しい服用方法について説明を受ける重要な時間です。

手順4:薬を受け取る

服薬指導が終われば、いよいよ薬の受け取りです。

薬局での受け取りを選択した場合は、営業時間内に薬局を訪れて薬を受け取ります。配送を選択した場合は、指定した住所に薬が届くのを待ちます。通常、決済完了後、当日または翌日には発送されます。

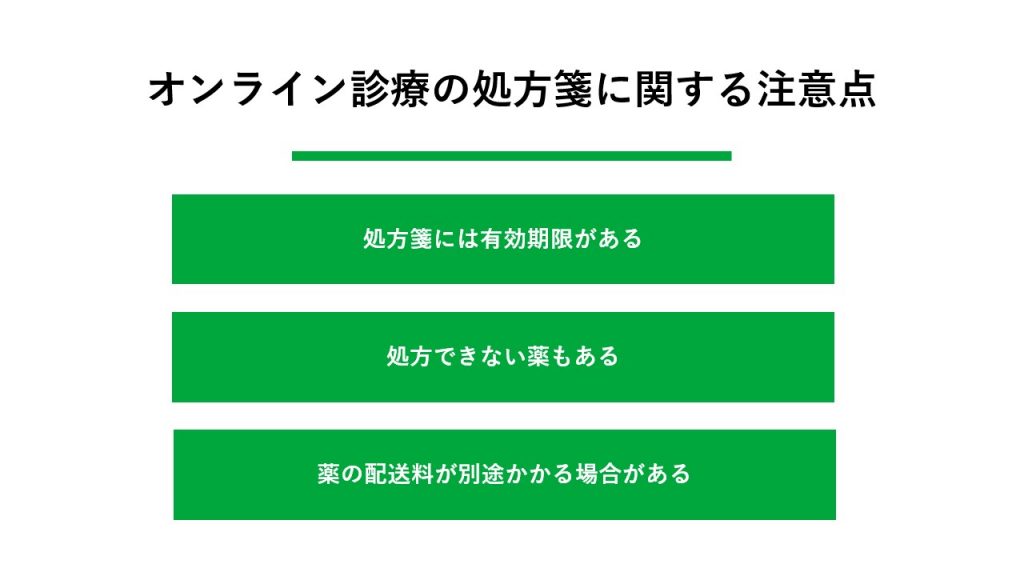

オンライン診療の処方箋に関する注意点

オンライン診療で処方箋を扱う際には、いくつか知っておくべき注意点があります。

トラブルを避けるためにも、事前に確認しておきましょう。

処方箋には有効期限がある

処方箋には、対面・オンラインを問わず有効期限があります。この期限は「発行日を含めて4日間」です。 土日や祝日もこの日数に含まれるため注意が必要です。

もし有効期限が切れてしまうと、その処方箋は無効となり、再度診察を受けなければなりません。薬の受け取りは速やかに行いましょう。

処方できない薬もある

オンライン診療では、なりすましや乱用を防ぐ観点から、処方が規制されている医薬品があります。

例えば、麻薬や向精神薬、睡眠薬などの一部や、緊急性の高い避妊薬などが該当します。また、初診のオンライン診療では、安全性の観点から処方日数が7日分までと制限されている場合があります。

薬の配送料が別途かかる場合がある

薬を自宅などに配送してもらう場合、薬代とは別に配送料がかかるのが一般的です。送料は薬局や配送地域によって異なります。

また、支払い方法も、クレジットカード決済や代金引換など薬局によって様々です。オンライン服薬指導を受ける際に、送料や支払い方法についても忘れずに確認しておきましょう。

「とどくすり」なら全国送料無料でお届け

おかぴファーマシーシステムが提供する「とどくすり」なら、会員登録・全国送料無料で処方箋薬ををお届け!通院後は、オンラインにてお好きな場所で薬剤師から服薬指導(お薬の説明)を受けられます。

忙しくて薬局の待ち時間が惜しい方、大量のお薬を持って帰宅するのが辛い方、プライバシーが気になる方へ、ぴったりのサービスです。ぜひお試しください。

まとめ

本記事では、オンライン診療における処方箋の扱いや薬の受け取り方について解説しました。

オンライン診療では、処方箋は医療機関から薬局へ直接送付され、患者は「薬局での受け取り」または「自宅などへの配送」を選択できます。

この記事を参考に、自分に合った方法で、便利かつ安心してオンライン診療をご活用ください。