服薬指導(お薬の説明)は、処方された薬の情報を薬剤師から患者さんへ説明することです。

現在は、薬局に直接行かずに、オンラインで服薬指導(お薬の説明)が受けられるようになり、さらに利用しやすい制度に改正されています。

本記事では、この服薬指導(お薬の説明)がなぜ重要なのか、最新の制度に基づいて説明します。

とどくすりのオンライン服薬指導(お薬の説明)については>こちらのページをご覧ください。

服薬指導(お薬の説明)を正しく理解する3つのポイント

それでは、一つずつ確認していきましょう!

※ 気になるポイントに飛んで読んでいただくことも可能ですので、気になるポイントをクリックしてみてください。

服薬指導(お薬の説明)は、薬剤師が処方薬を渡すときに行う重要な業務です。

薬剤師の服薬指導(お薬の説明)は薬剤師法および薬機法により義務付けられており、患者の安全かつ効果的な処方薬の使用のために行われます。

②【服薬指導(お薬の説明)はどんな話をするの?】

薬剤師の服薬指導(お薬の説明)で提供する情報は、処方薬の効能や副作用、服用方法や保管方法などです。

また、お薬手帳から読み取れる併用薬や合併症などの情報以外に、注意すべき嗜好品や生活習慣がないか、確認しています。

服薬指導(お薬の説明)で「患者に適していない内容ではないか?」と判断した場合は直接医師と連絡を取ることがあります。

安心して薬を使用するために、不安や不明点がある場合は遠慮なく薬剤師に相談しましょう。

③【オンライン服薬指導(お薬の説明)のメリット】

実際に、とどくすりご利用でオンライン服薬指導(お薬の説明)に対してメリットを感じていただけた患者さまからの声をご紹介します。

オンライン服薬指導(ビデオ通話等)のメリット

オンライン服薬指導(お薬の説明)のメリットを3つ紹介します。

メリット1

服薬指導(お薬の説明)の内容を周りに聞かれたくない場合でも、プライバシーがより保たれた状態で安心して薬剤師と話せます。

薬剤師は薬局内または適切な環境が整った場所から、プライバシーに配慮して服薬指導(お薬の説明)を行うよう定められています。

メリット2

体調が悪くて外出が困難なときも、自宅で薬剤師と話せます。

オンライン服薬指導(お薬の説明)によって、通院の負担を軽減し、より快適な医療サービスを受けることが可能です。

メリット3

好きな場所で服薬指導(お薬の説明)を受けられるため、近くに薬局がない人も便利です。

また、とどくすりでは利用料・送料無料なので交通費の節約ができたり、お薬はご自宅で受け取れるため、薬局に行くまでの時間をなくすことができます。

他にも感染症対策のため薬局への外出を控えたい場合等、様々な場面でメリットがあります。

オンライン服薬指導(お薬の説明)を受ける流れ

オンライン服薬指導(お薬の説明)を受けるには、必要な手順を踏んでいく必要があります。

ここでは例として、とどくすりのオンライン服薬指導(お薬の説明)を受ける際の流れをご紹介します。

①診察を受ける

病院・クリニックによる診療(オンライン診療、訪問診療を含む)を受けます。

その際に、処方薬の受け取りを配送にしたい旨や服薬指導(お薬の説明)をオンラインにしたい旨を伝えましょう。

医師は処方せんの備考欄に「オンライン対応」と記載します。

②オンライン服薬指導(お薬の説明)の予約する

処方せんを発行してもらったら、オンライン服薬指導(お薬の説明)の予約を入れます。

医療機関から申し込む場合は、処方せんの原本は医療機関から直接薬局に送られるため、患者さまは受け取る必要はありません。

ご自身でWebから申し込む場合は、処方せんを持ち帰りとどくすりWebサイトよりお申し込みください。

③オンライン服薬指導(お薬の説明)を受ける

予約の時刻になったら、指示を受けた方法でオンライン服薬指導(お薬の説明)を受けます。

詳しくは以下のぺージをご覧ください。

https://todokusuri.com/flow/online-medicine-instructions/

④薬を受け取る

オンライン服薬指導(お薬の説明)後、薬局において調剤された薬剤が配送されます。

薬剤の受け取り確認は、配達記録やLINEやメールでの記録等で行われます。

処方薬が自宅まで配送されますので、登録した決済方法で支払いをしましょう。

なお、在庫状況等により、配送には最短2〜5日程度かかる場合があります。

すぐに服用が必要な場合は、近くの薬局で直接受け取ってください。

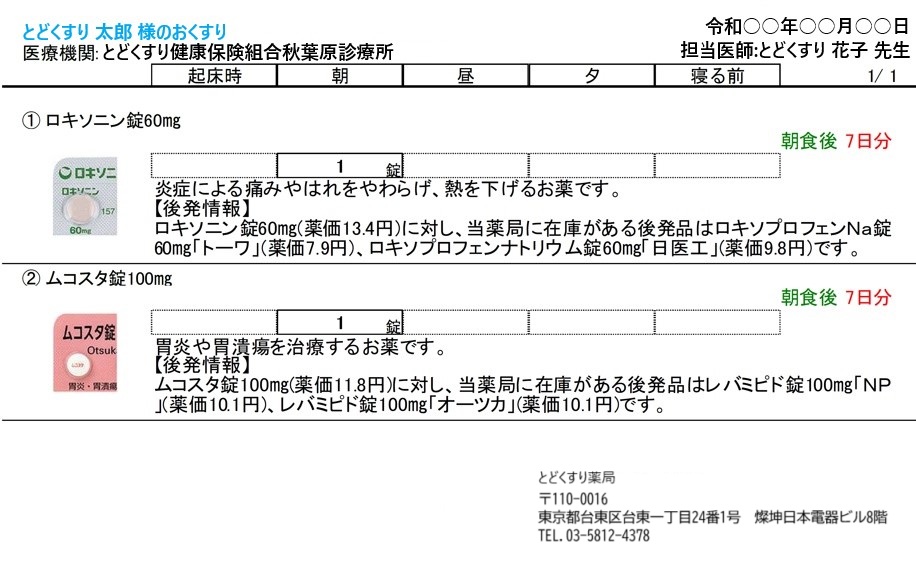

オンライン服薬指導(お薬の説明)を受けた場合には、薬に関しての説明書(薬剤情報提供書)が処方薬に同封されます。

薬剤情報提供書は、服薬指導(お薬の説明)の内容を簡単にまとめた説明書で、薬の使用方法や副作用などの注意点を確認できます。

※ 薬剤情報提供書のイメージです。

オンライン服薬指導(お薬の説明)の対象者

オンライン服薬指導(お薬の説明)を受けられる対象者は、病気の種類は問わず、病院・クリニックで診療を受けている方です。

ただし、初診からオンライン診療を利用する場合、以下の処方は行われません。

- 麻薬及び向精神薬

- 基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する、特に安全管理が必要な薬品

- 基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する、8日分以上の薬

処方せんの取り扱い改定

人と人との接触を最小限に抑えた新しい生活が求められるようになり、医療の提供体制も日々進化を続けています。

オンライン服薬指導(お薬の説明)についても、より使いやすい制度となるよう、令和4年に処方せんの取り扱いが改定され、さらに令和5年にも重要な改訂が行われました。

令和4年の改定により、診察時にオンライン服薬指導(お薬の説明)の許可を得ていた場合でも、薬剤師の判断や患者希望による対面での服薬指導(お薬の説明)に変更する際の手続きが整理されました。

具体的には、処方せんは、医療機関(病院と薬局)間でのやり取りを継続する形です。

令和4年の改定内容

改定の核となる変更点として、処方せんの備考欄の記載が「オンライン服薬指導(お薬の説明)希望」から「オンライン対応」へと変更されました。

この際、医療機関は患者さまの同意のもと、希望する薬局へFAXやメール等で処方せん情報を送付します。

また、医師は診療録に送付先の薬局を明記し、対面診療・オンライン診療にかかわらず、処方せん原本は医療機関から薬局へ直接送付される形式となりました。

この改定では、対面診療やオンライン診療の実施後に、様々な理由で服薬指導(お薬の説明)の方法を変更する必要が生じた場合の対応についても定められています。

たとえば、薬剤師の判断や患者さまの希望によりオンラインから対面での服薬指導(お薬の説明)に切り替える場合や、オンライン診療の際に処方せんを即時に手渡しできない場合であっても、柔軟な対応が可能となるよう配慮されています。

令和5年の改訂内容

令和5年7月31日には、新型コロナウイルス感染症に伴う時限的措置(0410対応)が終了し、オンライン服薬指導(お薬の説明)の取り扱いが正式な制度へと移行しました。

これに伴い、薬機法に基づく新たな規定が施行され、さらに8月25日には国家戦略特別区域法に関連する省令が公布されるなど、「オンライン服薬指導の実施要領」が見直され、制度がより整備されています。

主な変更点は以下のとおりです。

①初回指導の要件の緩和

改正前は、初回の服薬指導(お薬の説明)は対面が必須でしたが、改定により薬剤師の判断のもと、オンラインでの初回指導が可能となりました。

ただし、患者の状態や薬剤の特性によっては、引き続き対面指導が必要なケースもあります。

②服薬管理指導料の算定方法の変更

令和5年8月以降、電話のみの服薬指導(お薬の説明)では算定対象外となり、映像と音声を用いた指導が必須となりました。

これにより、より視覚的な確認を含めた質の高い服薬指導(お薬の説明)が求められるようになっています。

③薬剤師の研修と体制整備

オンライン服薬指導(お薬の説明)の質を高めるため、日本薬剤師会が研修プログラムやe-ラーニング教材を提供し、薬剤師の知識向上を支援しています。

研修では、オンラインでの患者対応の注意点や、映像・音声を活用した服薬指導(お薬の説明)のポイントが学べるようになっています。

これらの改訂により、処方せんの取り扱いが整理されオンライン服薬指導(お薬の説明)がより実用的かつ安全な制度へと発展しました。

患者の利便性を高めつつ、医療の質を確保するバランスの取れた改訂内容となっており、医療の提供体制がさらに進化しています。

小児の服薬指導(お薬の説明)の工夫

小児の服薬指導(お薬の説明)の場合、大人の指導とは大きく異なります。

それは、薬を飲む子どもではなく、保護者に向けて服薬指導(お薬の説明)を行うということです。

子どもがどんな状況なのか、なぜこの薬を飲ませないといけないか、などを理解しておくことで、服薬の拒否をしたときに子どもに説明をすることができます。

また、普段から子どもを見ている保護者が、薬物アレルギーなどが出たときに一番に気づいて対応をすることとなります。

様子を見ていくポイントなどを、保護者が知っておく必要があります。

何気なく受けている服薬指導(お薬の説明)ですが、直接受ける場合、オンラインで受ける場合のどちらも薬剤師は、「症状に対する薬での早期治療」と「薬の安全使用」を心がけています。

そのため、とどくすりご利用の際もオンライン服薬指導(お薬の説明)を受けていただいてから薬をご自宅へ発送しておりますので、必ず受けていただきますようお願いいたします。

服薬指導(お薬の説明)後、薬でお困りのことがあれば、いつでも利用した薬局にお問合せください。提携薬局一覧から各薬局の電話番号をご確認いただけます。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

①【服薬指導(お薬の説明)とは?】